[হাওড়-বাওড় আর মইষের শিং -এই নিয়ে ময়মনসিংহ। প্রিয় পাঠক, হাজার বছরের ইতিহাসে ময়মনসিংহের যেসব কৃতি সন্তান তাঁদের মেধা-মননশীলতা ও কর্মের মাধ্যমে এই মাটিকে গৌরবান্বিত করেছেন, ২০১৬-২০১৭ সালে একবিংশ শতকের নতুন প্রজন্মের কাছে সেইসব মনীষীর বর্ণাঢ্য জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল ময়মনসিংহ বিভাগভিত্তিক প্রথম ও একমাত্র অনলাইন নিউজপোর্টাল ‘ময়মনসিংহ ডিভিশন টুয়েন্টিফোর ডটকম’। সেই ধারাবাহিকতার প্রথম পর্বে ছিল বিশিষ্ট মনীষী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী’র জীবনী। প্রিয় পাঠক, আপনাদের সেই প্রিয় পোর্টালেরই বিবর্তিত প্ল্যাটফর্ম ‘প্রতিদিনের ময়মনসিংহ’ লেখাটি পুনঃপ্রকাশ করল]

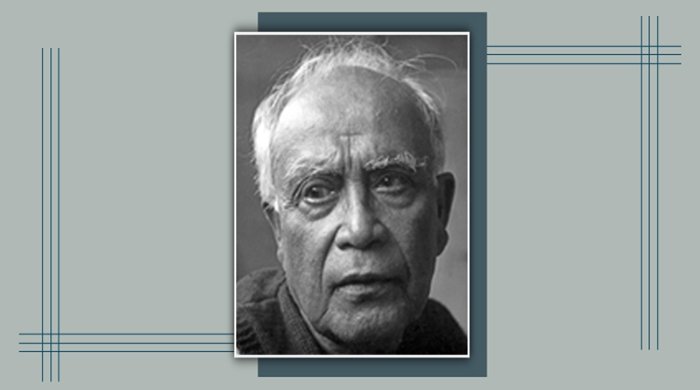

ময়মনসিংহ: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) মূলত বাংলা শিশুসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তকরূপে পরিচিত হলেও এই বহুমাত্রিক মানুষটির পরিচয় এক কথায় দেওয়া যায় না। গল্পকার, কবি, প্রবন্ধকার, গ্রন্থচিত্রী, সম্পাদক, মুদ্রক, সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, আলোকচিত্রী, বৈজ্ঞানিক, কারিগরিবিদ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর পরিচিতি রেখে গেছেন স্পষ্টভাবেই। দেশজুড়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপনের পটভূমিতেও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাঠকসমাজ পেয়েছেন কি না জানা নেই। তিনি নিজেকে ‘ময়মনসিংহী বাঙাল’ বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন, অবশ্য সেকালের ময়মনসিংহ জেলা ছিল আয়তন ও জনসংখ্যায় অবিভক্ত বঙ্গে বৃহত্তম। বাড়িতেও তাঁরা ময়মনসিংহের প্রচলিত কথ্যভাষা ব্যবহার করতেন। শোনা যায়, তাঁর দাদা অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়কে উদ্দেশ করে ছড়া কেটে বলেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার : ‘কিছুতেই হয় না রাজি, ময়মনসিংহের বাঙাল পাজি!’ অবশ্য বর্তমানে সাবেক ময়মনসিংহ জেলা ছয়টি জেলায় বিভক্ত। উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার (তখন মহকুমা) মসুয়া গ্রামে, যা এখন কাটিয়াদি বা কট্যাদি (কটিয়াদি) উপজেলার (এবং থানা) অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিয়ন (ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েত)।

একথা অনেকেরই জানা নেই যে, জন্মসূত্রে তাঁর নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নয়, কামদারঞ্জন রায় – পিতা কালীনাথ রায়ের জ্ঞাতিভাই জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে দত্তক নিলে নাম পরিবর্তিত হয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী হয়, যদিও পরিণত বয়সে তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায় লিখতেন। এই বংশের আদি কৌলিক পদবি কিন্তু রায় বা রায়চৌধুরী নয়, দেব। নবাবি সেরেস্তায় কাজ করে এ-বংশের অনেকেই মজুমদার, খাসনবিস, রায় বা রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। এঁদের আদি বাসস্থানও এই মসুয়া গ্রামে নয়। ষোড়শ শতকের শেষদিকে এই বংশের আদিপুরুষ রামসুন্দর দেব ভাগ্যান্বেষণে নদিয়া জেলার চাকদহ ছেড়ে সুদূর উত্তরে ময়মনসিংহের শেরপুর পরগনায় পাড়ি দেন (এখন শেরপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা) – তখন ময়মনসিংহ নামটির পরিচিতি ছিল না, কিন্তু ঈসা খাঁর রাজত্বে শেরপুর ছিল বেশ জমজমাট। এখানে এসে শেরপুরের জমিদারির কাছারিতে তিনি কাজ নেন এবং কালক্রমে যশোদলের জমিদার গুণীরাম (গুণিকচন্দ্র) রায়ের মেয়েকে বিবাহ করে যশোদল গ্রামে বাস আরম্ভ করেন। রামসুন্দরের পর তাঁর পুত্র লম্বোদর, পৌত্র মুকুন্দরাম বোদেশপ্রাণ, প্রপৌত্র শ্রীরাম, প্রপ্রপৌত্র নারায়ণ এবং তাঁর দুই পুত্র জয়ানন্দ ও রামানন্দ এই যশোদল গ্রামেই বাস করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের তৃতীয় পুত্র রামনারায়ণ প্রথম মসুয়া গ্রামে পা রাখেন।

শোনা যায়, আগে গ্রামটির নাম ছিল খুকুরপাড়া, রামনারায়ণকে খাতির করে আশপাশের গ্রামের মানুষ ‘মউস্যা’ বলে ডাকত বলেই গ্রামের নাম হয় মসুয়া। জঙ্গলবাড়ির জমিদারদের কাছারিতে কাজ করে রামনারায়ণ কিছু জমিজমা পত্তনি নেন ও রায় উপাধি লাভ করেন। শুধু রামনারায়ণই নন, তাঁর পুত্র কৃষ্ণজীবন, পৌত্র ব্রজরাম ও প্রপৌত্র রামকান্ত (রায় বা মজুমদার) জঙ্গলবাড়ি কাছারিতে কাজ করতেন, তাঁদের বাসাবাড়ি ছিল এগারসিন্দুর গ্রামে, কিন্তু স্থায়ী বাসস্থান ছিল মসুয়া গ্রামে, আদি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। তখন এটি মূল ব্রহ্মপুত্রের জলধারা বহন করত, এখন প্রায় একটি নালায় রূপান্তরিত। ১৭৭৬ সালের রেনেলের মানচিত্রে তা দেখা যায় – প্রসঙ্গত বলা যায়, এই মানচিত্রে জঙ্গলবাড়ি, এগারসিন্দুর, কাটিয়াদি, বাজিতপুর প্রভৃতি নিকটস্থ স্থানের হদিস পাওয়া গেলেও উল্লেখ নেই মসুয়ার। অবশ্য ময়মনসিংহ বা কিশোরগঞ্জ টাউনেরও উল্লেখ নেই – ময়মনসিংহ জেলা সৃষ্ট হয় ১৭৮৭ সালে, সম্ভবত ১৭৯১ নাগাদ বন্যায় বেগুনবাড়ি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেলে ময়মনসিংহ জেলা সদর হয়। রামনারায়ণের নাতি ব্রজরামের সময়ে ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় মসুয়া গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলে তাঁরা নতুন করে বাস আরম্ভ করেন ‘বড় মসুয়া’ বা কায়স্থপাড়া গ্রামে – এটিই আজকের মসুয়া।

ব্রজরাম ও তাঁর ভাই বিষ্ণুরাম এই গ্রামে পাশাপাশি দুটি বাড়ি তৈরি করে বাস করতে আরম্ভ করেন। কালক্রমে ব্রজরামের বংশধররা সচ্ছল হলেও সাধক, কবি ও সংগীতপ্রেমী বলে পরিচিত হলেন আর বিষ্ণুরামের বংশধররা প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করেন। ব্রজরামের পুত্র রামকান্ত দৈহিক শক্তি ও গানবাজনার জন্য পরিচিত ছিলেন আর তাঁর পৌত্র লোকনাথ জরিপের কাজে দক্ষ হয়েও তন্ত্রসাধক হয়ে দাঁড়ান। সে-সাধনায় তাঁর পিতা বাধা দিলে তিনি অল্পবয়সে প্রাণত্যাগ করেন – কিংবদন্তি অনুসারে প্রায় ‘ইচ্ছামৃত্যু’! এই লোকনাথের একমাত্র পুত্র কালীনাথ রায়ই উপেন্দ্রকিশোরের পিতা। অন্যদিকে বিষ্ণুরামের বংশধররা প্রচুর বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হয়ে দাঁড়ান। বিষ্ণুরামের পুত্র সোনারাম ও পৌত্র গঙ্গাধর সম্পত্তি বৃদ্ধি করলেও তাঁর প্রপৌত্র হরিকিশোর ছিলেন উকিল, তিনি এই ভূসম্পত্তি প্রচুর বাড়িয়ে জমিদারি ক্রয় করেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন।

বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েও হরিকিশোর ছিলেন অসুখী। কারণ তিনবার বিবাহ করলেও তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না। অন্যদিকে কালীনাথ (যিনি শ্যামসুন্দর মুন্সী নামে পরিচিত ছিলেন) ইতোমধ্যেই লাভ করেছিলেন তিন পুত্র – শেষাবধি তার পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে হয়। হরিকিশোরের অনুরোধে কালীনাথ তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে হরিকিশোরকে দত্তক দিতে রাজি হন – তাঁর নাম পরিবর্তিত হয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী হয়। সম্ভবত এটি ১৮৬৮ সালের কথা। এর দুবছর বাদেই হরিকিশোরের নিজের পুত্র নরেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয়। অবশ্য তাতে উপেন্দ্রকিশোরের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি – দুই ভাইয়ের সৌহার্দ্য অটুট ছিল। উপেন্দ্রকিশোর বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হলেও ছেলেবেলা থেকেই তাঁর হৃদয়জুড়ে ছিল চিত্রকলা, সংগীত আর সাহিত্যচর্চা। পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতেন বলে তাঁর সহোদর ভাইবোনের সঙ্গেও গভীর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল আজীবন। তাঁর বড় দাদা সারদারঞ্জন ছিলেন গণিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপক, কালে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ও ‘বাংলার ক্রিকেটের জনক’ নামে সুপরিচিত; তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জনও গণিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং খেলাধুলায় দক্ষ; চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন শিশুসাহিত্যিক ও অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত; এবং পঞ্চম ভাই প্রমদারঞ্জন (বর্তমান লেখকের পিতামহ) ছিলেন জরিপ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অনুমান করি, তাঁর ছেলেবেলাটা কেটেছে এই মসুয়া গ্রামে, অনেক আনন্দে বাঁশি বাজিয়ে ও ছবি এঁকে। তাঁদের পরিবারের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তাঁদের সব ভাইয়ের পড়াশোনা আরম্ভ – এখন অবশ্য তার পাশেই গড়ে উঠেছে মসুয়া হাইস্কুল।

সম্ভবত ১৮৭৪-৭৫ নাগাদ উপেন্দ্রকিশোর পড়তে আসেন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে। ময়মনসিংহ শহরে হরিকিশোরের এক বিশাল দোতলা বাড়ি ছিল। তার সামনে ছিল মস্ত ফুটবল মাঠ। জমিদারি তত্ত্বাবধানে এবং আদালতের কাজে হরিকিশোরকে প্রায়ই ময়মনসিংহ আসতে হতো। সামনের রাস্তাটির নামও ছিল হরিকিশোর রোড, আজো সে-নাম আছে। এ-বাড়িতে থেকে উপেন্দ্রকিশোর পড়াশোনা করতেন, অবশ্য তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আরো কয়েকটি ছেলে সেখানে থেকে পড়াশোনা করতেন। একটু বড় হলে নরেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে তাঁর পালিকা মা রাজলক্ষ্মী দেবীও এখানে থাকতেন, হরিকিশোরও প্রয়োজন অনুসারে এখানে থাকতেন। অন্য সময়ে উপেন্দ্রকিশোরের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল গুপিদা নামে এক বিশ্বাসী চাকরের ওপর। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি স্বভাব ও পড়াশোনায় সাফল্যের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। চিত্রবিদ্যা ও সংগীতে উপেন্দ্রকিশোরের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। তিনি নিজেই বেহালা বাজাতে শেখেন ও শোনা যায়, নতুন কোনো গৎ শুনে তখনই গুপিদাকে দিয়ে বেহালা আনিয়ে সে গৎ তুলে ফেলেন। স্কুলে ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেন পরিদর্শনে এলে উপেন্দ্রকিশোর চটপট তাঁর ছবি এঁকে নেন। ব্যাপারটি লাটসাহেবের নজরে এলে মাস্টারমশাইরা ভয়ে কাঠ হয়ে যান, কিন্তু লাটসাহেব তারিফ করে তাঁর পিঠ চাপড়ে দেন আর বলেন, ছবি অাঁকা না ছাড়তে। তা তিনি ছাড়েনওনি। তখন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রতনমণি গুপ্ত আর হেডপন্ডিত শ্রীনাথ চন্দ। দুজনেই উপেন্দ্রকিশোরকে খুব ভালোবাসতেন। ফোর্থ ক্লাস থেকে এখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন গগনচন্দ্র হোম (১৮৫৭-১৯২৯)। বয়সে বেশ কিছুটা বড় হলেও দুজনের বন্ধুত্ব ছিল গভীর এবং আজীবন।

ইতিমধ্যে বাংলাজুড়ে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার বাইরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার ‘পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজ’ (১৮৪৬) আর তার পরেই ‘ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ’ (১৮৫৩)। সে-বছরই প্রতিষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ জেলা স্কুল আর তার প্রথম হেডমাস্টার জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু তখন ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজও করেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের জন্মের আগেই কুমিল্লা (১৮৫৪), চট্টগ্রাম (১৮৫৫), ফরিদপুর (১৮৫৭), পাবনা (১৮৫৭), বগুড়া (১৮৫৮), রাজশাহী-বোয়ালিয়া (১৮৫৯), বরিশাল (১৮৬১), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৮৬৩) প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মসুয়া গ্রামের জীবন কিছুটা নিস্তরঙ্গ থাকলেও ময়মনসিংহ শহরে কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অধোরনাথ গুপ্তের প্রচেষ্টায় জনজীবনে বেশ আলোড়ন ওঠে। উনিশ শতকের মধ্যে কিশোরগঞ্জ (১৮৬৬), জঙ্গলবাড়ি (১৮৭৫) ও টাঙ্গাইল (১৮৮৭) শহরেও ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়। ময়মনসিংহের ইতিহাস-প্রণেতা কেদারনাথ মজুমদারের বয়ানে, ‘১৮৫৪ সনে শহরের ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস, ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত, গোবিন্দ গুহ প্রভৃতি শিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা আরম্ভ করিয়া শহরে তুমুল আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা আপন আপন ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাসায় বাসায় যেখানে সেখানে ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা হইতে লাগিল।… ব্রাহ্মধর্মের কোলাহল শহর জয় করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিল।’ কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে ‘বহু লোক ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন – হিন্দুসমাজে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।’ ব্রাহ্মভাবাপন্ন ও উদারপন্থী মানুষজন ময়মনসিংহে ‘লিটারেচার ক্লাব’ ও ‘আত্মোন্নতিসাধিনী সভা’ আর শেরপুরে ‘বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৯ সালে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের নতুন মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হয়। এর প্রতিক্রিয়ারূপে ময়মনসিংহ শহরে সভা করে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘হিন্দুধর্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা’ (১৮৬৭)। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ এবং শম্ভুচন্দ্র রায়, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, রাজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামজয় মজুমদার, শ্রীধর আচার্য চৌধুরী প্রমুখ সম্পন্ন জমিদাররা এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সভাপতির আসনে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের পালক-পিতা হরিকিশোর রায়চৌধুরী। এবার নব্য হিন্দু ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের রেষারেষি চরম আকার ধারণ করে, নবদীক্ষিত ব্রাহ্ম যুবকদের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় অত্যাচার – ময়মনসিংহ শহরে গড়ে ওঠে পৃথক ‘ব্রাহ্মপল্লী’।

উপেন্দ্রকিশোরের শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক রতনমণি গুপ্ত ও শ্রীনাথ চন্দ ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী। ‘ব্রাহ্ম দোকানে’র পরিচালক শরৎচন্দ্র রায়ও উপেন্দ্রকিশোরকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে গগনচন্দ্র হোম ও আরো কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের আকর্ষণে গৃহত্যাগী। পিতার অগোচরে উপেন্দ্রকিশোর এঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন। উপেন্দ্রকিশোরকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করায় গগনচন্দ্র হোমের একটা বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে গগনচন্দ্র লিখেছেন যে, তখন উপেন্দ্রকিশোর এদিকে আকৃষ্ট হননি, বরং ‘ব্রহ্মজ্ঞানী’ বলে গগনচন্দ্রকে খ্যাপাতেন, তবে ‘ময়মনসিংহে থাকিতে উপেন্দ্রকিশোরের ব্রাহ্মসমাজে আসা হয় নাই – কলকাতা আসিয়া তিনি আর আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই।’ এনট্রান্স পরীক্ষা যখন কাছে এসে গেছে, তখনো উপেন্দ্রকিশোর বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখে হেডমাস্টার মশাই তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে তিরস্কার করেন। কারণ তাঁর কাছে প্রত্যাশা অনেক। তিরস্কৃত হয়ে উপেন্দ্রকিশোর ‘আপনার সাধের বেহালাটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে পরীক্ষান্তে ১৫ টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি মহাসমারোহে ‘ব্রাহ্ম দোকানে’ এক ভোজ দিলেন।’ উচ্চশিক্ষার্থে তিনি এবার কলকাতা এলেন এবং ক্রমেই তাঁর জীবন কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল।

কলকাতায় এসে উপেন্দ্রকিশোর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন, এখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন গগনচন্দ্র হোম। পরে ১৮৮৪ সালে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। কলেজ পরিবর্তনের সঠিক কারণ জানা যায় না, তবে অনেকে অনুমান করেন, মেট্রোপলিটান কলেজের আবহাওয়া ও গবেষণাগারের আকর্ষণই এ জন্য দায়ী। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে বাস করতেন ৮নং রতু সরকার লেনে ‘ময়মনসিংহ মেসে’, পরে আসেন বন্ধু গগনচন্দ্র হোমের উদ্যোগে ৫০নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের নতুন মেসবাড়িতে। গগনচন্দ্র হোমের ভাষায়, ‘৫০নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলে একত্রিত হইলাম। উপেন্দ্রকিশোর রায়, হেমেন্দ্রমোহন বসু, প্রমদাচরণ সেন, মথুরানাথ নন্দী, কালীপ্রসন্ন দাস এবং আরও কতিপয় ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী যুবক আসিয়া সেখানে জুটিলেন।… ৫০নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট শীঘ্রই এক ‘ব্রাহ্মকেল্লা’ হইয়া উঠিল। এখানে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় আমাদের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন প্রাতে আমাদের সঙ্গে মিলিয়া রাজনীতি ও ধর্মনীতি আলোচনা করিতেন। মাঝেমাঝে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের এই আবাসে আসিয়া উপাসনাদি করিতেন। গোস্বামী মহাশয় এখানে কয়েকজন যুবককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন…।’

উপেন্দ্রকিশোরের জীবনে এই ‘ব্রাহ্ম কেল্লা’র প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। প্রমদাচরণ সেন (১৮৫৯-৮৫) এখান থেকে প্রথম প্রকৃত শিশুপাঠ্য পত্রিকা সখা প্রকল্প আরম্ভ করেন (১৮৮৩)। গোড়া থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। প্রমদাচরণের অকালমৃত্যুর পর যখন শিবনাথ শাস্ত্রী এর সম্পাদনার ভার নেন, তখনো তাঁর সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর যুক্ত ছিলেন। এরপর সাথী, সখা ও সাথী এবং মুকুল পত্রিকার সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। শিশুসাহিত্যের প্রতি এই আকর্ষণেরই শেষ পরিণতি তাঁর সম্পাদনায় সন্দেশ পত্রিকার প্রকাশ (১৯১৩)। দ্বিতীয়ত, এই সময়েই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় ও শেষ পর্যন্ত ১৮৮৪ সালে বিএ পাশ করে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮) ও শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯২৯) প্রভাব অবশ্যই তাঁর ওপরে ছিল সর্বাধিক। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাতও এই সময়ে। আদি ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে তাঁর বেহালায় সংগত যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল।

এই দুটি ঘটনার প্রভাবই তাঁকে ময়মনসিংহের জমিদারি পরিচালনার জীবন থেকে বহুদূরে নিয়ে যায়। সম্ভবত ১৮৮০ সালে তাঁর জন্মদাতা পিতা কালীনাথের মৃত্যু ঘটলে তিনি সনাতন প্রথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করে ব্রাহ্মধারা অনুসারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এতে হরিকিশোর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন ও তাঁকে সম্পত্তিচ্যুত করার হুমকি দিয়ে চরমপত্র দেন। উপেন্দ্রকিশোর তাতে অবিচলিত ছিলেন এবং সম্ভবত উইল করে তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন হরিকিশোর। গবেষক সিদ্ধার্থ ঘোষ লিখেছেন, ‘শোনা যায়… উপেন্দ্রকিশোর সম্পত্তির অর্ধেকের পরিবর্তে মাত্র এক-চতুর্থাংশ লাভ করেন’, তবে সাধারণত বলা হয়, তাঁর পালিকা মা রাজলক্ষ্মী দেবী সে উইল ছিঁড়ে ফেলে দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি সমানভাগে ভাগ করে দেন। ১৮৮৩ সালে হরিকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়েও চরম অশান্তি হয়। নরেন্দ্রকিশোর প্রথামতে তাঁর শ্রাদ্ধ করলেও উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মরীতিতে শ্রাদ্ধ করেন এবং এতে গ্রামের প্রতিষ্ঠিত মানুষজন যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন। এ প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র সুকুমার লিখেছেন, ‘সেই আত্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ সকল নির্যাতন ও ভ্রূকুটিভঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অশান্তির মধ্যে অবিচলিত প্রশান্তভাবে আপন বিশ্বাসনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন এবং সামাজিক উৎপীড়নের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণমাত্রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সংশ্লিষ্ট হইলেন।’ ১৮৮৪ সালে তিনি বিএ পাশ করে কলকাতায় ফটোগ্রাফি, এনলার্জমেন্ট ও ব্লক তৈরির কাজ আরম্ভ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৮৫ সালের ১৫ জুন তিনি দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করেন ও ‘সমাজপাড়ায়’ ১৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের লাহাবাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন।

পারিবারিক জীবনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে বহন করতেন। এ-বাড়িতে তাঁর পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়, পরে যখন শিবনারায়ণ দাস লেনের ভাড়া বাড়িতে যান, সেখানে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুবিমলের জন্ম হয়। শুধু এই ছটি ছেলেমেয়ে নয়, প্রতিবেশী ও ব্রাহ্মপ্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন স্ত্রীবিয়োগের পর সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা সুরমাকে তিনি মানুষ করেন – আবার চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জনের স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁর তিনটি ছেলেমেয়েকেও তিনি বড় করেন। এই দশটি ছেলেমেয়েকে মানুষের মতন মানুষ করেন, লোকে দেখে বলত ‘সব সময় বাড়িটা যেন হাসছে’। আর তাঁদের বাড়িতে নিত্য যাওয়া-আসা করতেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলরতন সরকার প্রমুখ বিখ্যাত মানুষ। তাঁদের প্রভাবও পড়ে থাকবে ছোটদের চরিত্রগঠনে। অন্যদিকে তাঁর কাজের পরিধিও সমানে বিস্তৃত হচ্ছিল। মুদ্রণ ও বিশেষ করে ছবি ছাপায় তিনি হয়ে ওঠেন অদ্বিতীয়। কাজের বিস্তারের ফলেই বাড়ি বদল করে প্রথমে শিবনারায়ণ দাস লেনে, পরে সুকিয়া স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে যান। সেখানেই তাঁর সংস্থার নাম দাঁড়ায় ‘ইউ রায় অ্যান্ড সন্স’ এবং তা পুরোপুরি এক আধুনিক প্রকাশনা সংস্থা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৯৭ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে তাঁর নটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় মুদ্রণসংক্রান্ত বিখ্যাত পত্রিকা Penrose Pictorial Annual-এ। হাফটোন মুদ্রণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় – এমনকী, তাঁর আবিষ্কার বিলেতে কেউ পেটেন্ট নিয়েছে শুনেও ছিলেন অবিচলিত। এর পাশাপাশি চলছিল তাঁর ছবি তোলা, ছবি অাঁকা ও সংগীতচর্চা। এসব বিষয়েও বেশ কটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম) এবং অন্তত তিনটি গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সংগীত-বিষয়ে তিনি রচনা করেন দুটি বই – শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়াম শিক্ষা (১৮৮৮, তিনটি সংস্করণের পর বইটি তিনি তুলে নেন) আর বেহালা শিক্ষা (১৯০৪)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগীত শিক্ষালয়ে তিনি গান শেখাতেন নিয়মিত এবং তাঁর লেখা অন্তত ছয়টি ‘ব্রহ্মসংগীত’ আছে – যার মধ্যে ‘জাগো পুরবাসী’ আজো নিয়মিত গীত হয় ব্রাহ্মসমাজে মহোৎসবের প্রাক্কালে। এতৎসত্ত্বেও তাঁর মূল পরিচিতি শিশুসাহিত্যিকরূপে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর ছেলেদের রামায়ণ (১৮৯৭, দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ ১৯০৭), সেকালের কথা (১৯০৩), ছেলেদের মহাভারত (১৯০৮), মহাভারতের গল্প (১৯০৯), ছোট্ট রামায়ণ (১৯১০) আর টুনটুনির বই (১৯১১) বহুল সমাদৃত। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্ভবত সন্দেশ পত্রিকার প্রকাশ (১৯১৩), যদিও মাত্র ২৮টি সংখ্যা সম্পাদনার পরই তাঁর অকালমৃত্যু।

তাঁদের পারিবারিক পরিস্থিতিতেও নানা পরিবর্তন এসেছিল। বড়দাদা সারদারঞ্জন তাঁর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে খুশি হননি, তিনি ও মুক্তিদারঞ্জন সনাতন ধর্মেই রয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে ছোট দুই ভাই কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন অনেকটা তাঁরই প্রভাবে। ছোট বোন মৃণালিনীর বিবাহ হয় ব্রাহ্ম পরিবারে – ময়মনসিংহের জয়সিদ্ধি গ্রামের আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রমোহনের সঙ্গে (যিনি এইচ. বোস নামেই সুপরিচিত)। এতে অবশ্য তাঁদের ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। ১৮৯৮ সালে শ্বশুর দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁদের পরিবারের (মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁদের নাবালক পুত্র-কন্যা) কিছু বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। নরেন্দ্রকিশোরকে কিন্তু পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে জমিদারি দেখাশোনা করতে হয়। মাঝেমধ্যে উপেন্দ্রকিশোর জমিদারি পরিদর্শনে গেলেও তিনি কাজকর্ম নিয়ে মূলত কলকাতাতেই থাকতেন। নরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তিনি জমিদারি ভাগাভাগি করে তাঁকে মসুয়ার সব জমিজমা এবং ময়মনসিংহের বাড়ি দিয়ে নিজে দূরবর্তী কিছু সম্পত্তি রাখেন। পরে ১৯০৫ সাল নাগাদ তিনি সম্পত্তি পাকাপাকি ভাগ করে নেন। পরে সম্ভবত তাঁর প্রকাশনা সংস্থার প্রয়োজনে এর অংশবিশেষ বন্ধক রাখেন।

এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাঝেমধ্যে মসুয়া এবং জমিদারি পরিদর্শনে যেতেন। তাঁর কোনো লেখায় এর পরিচিতি নেই। কিন্তু তাঁর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী ছেলেবেলার দিনগুলি (১৯৫৮) বইতে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় ‘রাত্রে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেনে চড়ে ভোরবেলা গোয়ালন্দে স্টিমার ধরতাম। মস্ত মস্ত জাহাজ, তাদের নাম ছিল এলিগেটর, ক্রোকোডাইল, পরপয়েজ, আবার একদল ছিল ঈগল, কন্ডর, ভালচার। আমরা কেবিনের ভিতরে থাকতেই চাইতাম না, সারাদিন ডেকে দাঁড়িয়ে দু’ধারের দৃশ্য দেখতাম। একেক জায়গায় নদী এত চওড়া যে এপার থেকে ওপার ভাল করে দেখাই যায় না।… বিকালের দিকে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে ট্রেনে উঠতাম। রাতদুপুরে কাওয়াইদ স্টেশনে নেমে নৌকায় চড়তে হত।… আলো নিয়ে, লম্বা লম্বা লাঠি হাতে, লোকজন আমাদের সঙ্গে থাকত – ঘুমচোখে গিয়ে আবার নৌকার মধ্যে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়তাম। সকালে উঠে দেখতাম এবার পদ্মা নয়, অনেক ছোট ছোট নদী দিয়ে চলছি।… নৌকো যখন গিয়ে ঘাটে লাগত তখনও বাড়ি অনেক দূর। ঘাটে হাতি, পাল্কি-ডুলী অপেক্ষা করত। … বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হত, কারা যেন শাঁখ বাজাত, ঠাকুরমা-পিসীমারা এগিয়ে এসে আমাদের আদর করে ঘরে নিয়ে যেতেন।’ দেশ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : ‘দেশের ঘরবাড়ি, বাগান, পুকুর আমাদের কাছে সে এক নতুন রাজ্য! বাগানে অজস্র ফুল, কোঁচড় ভরে তুলে আনতে কী মজা! গাছের পাকা ফল নিজের হাতে পেড়ে খেতে কী মজা।… বাড়ির গরুর দুধ-সর পুকুরের মাছ, গাছের আম-কাঁঠাল, বাগানের ফল-তরকারি, ঘরে তৈরী পিঠে-পুলি, পাড়াগাঁয়ে এইসব সুখাদ্যের চেয়ে টুকিটাকির উপরেও আমাদের লোভ কিছু কম ছিল না। সেসব বানাতেও আমাদের পাড়াগাঁয়ের পিসী-দিদিরা বেশ ওস্তাদ ছিল।’ মসুয়ার কিছু মজার গল্পও পুণ্যলতা পরিবেশন করেছেন, বলেছেন তাঁদের নর-হাতি যাত্রামঙ্গল ও মাদি হাতি কুসুমকলির কথা। যাত্রামঙ্গল কখনো কখনো উত্তেজিত হয়ে পড়লেও কুসুমকলি ছিল খুব শান্ত আর ছোটদের খুবই ভালোবাসত। মসুয়ার বাড়ি (এমনকি তার নকশা পর্যন্ত) এবং সেখানকার গল্পকথা চমৎকার কথিত হয়েছে হরিকিশোরের পুত্র হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর উপেন্দ্রকিশোর ও মসুয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প বইতে (১৯৮৩)। উপেন্দ্রকিশোর ১৮৯৮ সালে ভূমিকম্প ও প্লেগের মহামারির পর একবার, ১৯০৫-০৬ সালে সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে একবার, ১৯১১ সালের শেষে একবার আর সম্ভবত সুকুমারের বিবাহের পর (১৯১৪ জানুয়ারি?) একবার দেশে গিয়েছিলেন। তবু দেশের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

ময়মনসিংহ নিয়ে সরাসরি কিছু না লিখলেও তাঁর টুনটুনির বইয়ে ওই অঞ্চলের লোক-প্রচলিত গল্পের ছাপ আছে। তিনি নিজেও এর ভূমিকায় লিখেছেন, ‘সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। আশাকরি আমার সুকুমার পাঠক পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভাল লাগিবে।’ সমালোচকদের অনেকের মতে, সে-যুগে ওই অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব ছিল এবং ছোটদের মনে বাঘের ভয় কাটাতেই ছোট্ট টুনটুনি পাখির হাতে বাঘের নাস্তানাবুদ হওয়ার কাহিনির অবতারণা। লীলা মজুমদারের উপেন্দ্রকিশোর বইতে (১৯৫৩) এরকম অনেক বাঘের গল্পের উল্লেখ আছে – কাছাকাছির মধ্যে মধুপুরে তখন গভীর বন ছিল, এখন অবশ্য এসব অঞ্চল প্রধানত কৃষিনির্ভর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরেক কিংবদন্তিস্বরূপ রূপকথার কথক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৭)-কথা, যিনি ময়মনসিংহে তাঁর পিসিমার জমিদারি দেখাশোনা করার সূত্রে ওই অঞ্চলের লোককথা সংগ্রহ করে রচনা করেন ঠাকুমার ঝুলি (১৯০৭) ও আরো তিনটি বই। এই দুটি বইতে আছে ওই অঞ্চলের জলমাটির গন্ধ আর ‘শিয়ালপন্ডিত’ গল্পটি দুজনেই পরিবেশন করেছেন। আরেকটি কবিতায় আছে ময়মনসিংহের কথা, যেটি ‘ময়মনসিংহের চিঠি’ নামে কোথাও প্রকাশিত হলেও আসলে তাঁর স্ত্রীর দাদা সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি মজার চিঠি (স্থানীয় উপভাষায়) :

সৈত্যাদ্দা, হাঃ হাঃ হাঃ।

কথাডা শুইন্যা যা,

কৈলকাত্তা বেস্যা খা

দৈ ছানা, কী পাঁঠা।

ময়মনসিং ঘোড়াড্ডিম!

দেখবার নাই কিচ্ছু ভাই,

সার্ভেন্ট ইজ ইস্টুপিড

রাইন্ধ্যা থোয় যাইচ্ছ্যা তাই!

অবশ্য এ-কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে হাস্যরসের সঙ্গে তাঁর ভোজনপ্রিয়তা আর রাঁধুনি-চাকরের ব্যর্থতা!

উপেন্দ্রকিশোরের জীবনকাহিনির শেষ অধ্যায় নির্মমভাবে সংক্ষিপ্ত। ১৯১৫ সালের গোড়ায় ১০০নং গড়পার রোডের নতুন বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে আসেন সপরিবারে, তাঁর প্রকাশনা সংস্থা ইউ রায় অ্যান্ড সন্স সমেত – অবশ্য সন্দেশ পত্রিকা রয়ে গেল সুকিয়া স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে। তখনই তাঁকে ধরে দুরারোগ্য ডায়াবেটিস ব্যাধিতে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান ইউবোটের আক্রমণে ইউরোপ থেকে ওষুধ আমদানি বন্ধ। প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান উপেন্দ্রকিশোর, কিন্তু শান্ত-সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থার দায়িত্ব নেন সুকুমার এবং দুটি ক্ষেত্রেই দারুণ সাফল্য অর্জন করেন। এসব কাজের মধ্যেও কয়েকবার জমিদারি পরিদর্শনে গেছেন, একবার নায়েবের অত্যাচারে কোনো মহালের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে নিজেই নায়েবকে শাসন করে প্রজাদের বশে আনেন। ১৯২০ সালের শেষদিকে যখন জমিদারি পরিদর্শনে যান, তখনই কোনো দূরের মহাল থেকে কালাজ্বরের সংক্রমণ নিয়ে আসেন। ১৯২১ সালে পুত্র সত্যজিতের জন্মের সময়েও তাঁর স্বাস্থ্য ঘিরে ছিল সকলের দুশ্চিন্তা। আড়াই বছর রোগযন্ত্রণা সহ্য করে তাঁর মৃত্যু হয় ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে। তার অব্যবহিত পরেই ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ইউরিয়াস্টিবামাইন ওষুধটি ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয় মেডিক্যাল কাউনসিল। ঈশ্বরের নিদারুণ পরিহাস ছাড়া আর কী! তবে এ-পরিবারের কপালে আরো দুঃখ ছিল। সুবিনয় ছাপাখানা ও পত্রিকা চালাবার চেষ্টা করলেও দুবছরের মধ্যে দেনার দায়ে জলের দরে বিকিয়ে গেল ইউ রায় অ্যান্ড সন্স, সন্দেশ পত্রিকা, জমিদারি আর গড়পারের বিশাল বাড়ি। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় এ-পরিবারকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। লীলা মজুমদারের মতে, ‘শুনেছিলাম লক্ষাধিক টাকার দেনা ছিল, পাওনা ছিল আরো অনেক বেশি।’ তবু এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটল। যেহেতু পত্রিকার স্বত্ব ও ছাপাখানা কিনেছিলেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন রায়দের কর্মচারী, অন্যান্য কর্মচারীও নিজেদের সফল ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন, তাই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ১৯২৬ সালেই গড়পারের বাড়ির সঙ্গে এবং মসুয়ার জমিদারির সঙ্গে সম্পর্কের শেষ। পরিবারের এই ভয়ংকর দুর্দিনেও কিন্তু নরেন্দ্রকিশোরকে এঁদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় না। ১৯৩০ সালে নরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয় মসুয়াতেই। তাঁর বড় ছেলে ধীরেন্দ্রকিশোর জমিদারি দেখাশোনা করতেন, তিনিও আকম্মিকভাবে মারা যান সেই বছর। তাঁর অন্যান্য পুত্র কর্মসূত্রে কলকাতা বা জববলপুরে বাস করতেন, তাই মসুয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলো, যদিও হরিকিশোরের বংশধরদের কেউ কেউ বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছেন মসুয়ায়। তবে উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমারের বংশধরদের সঙ্গে মসুয়ার সম্পর্ক সেই শেষ।

তবে যাতায়াত বন্ধ হলেই কী মাতৃভূমির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায়? উপেন্দ্রকিশোর বলতেন, ময়মনসিংহ মানেই My men sing – সে-সংগীতের ধারা কী তাঁদের মনের মধ্যে ঢুকে যায়নি? পুণ্যলতা লিখেছেন, ‘বড় হয়ে আর দেশে যাই নি। পঞ্চাশ বছরে তার না জানি কত পরিবর্তন হয়েছে। সেই নদী-বিল-মাঠ, সবুজ ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ঘন আম-কাঁঠালের বাগান, সেসব হয়তো তেমনই আছে, কিন্তু সে ঠাকুরমা-পিসীমা’রা তো আর নেই। সেই সব দাদা-দিদিরাও সব কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সব ঘরবাড়ি এখনও আছে কি না কে জানে!’ হিতেন্দ্রকিশোর আরো আক্ষেপের সুরে লিখেছেন, ‘আশ্চর্য! যেটা ত্রিশ বছর আগেও ছিল একটা মস্তবড় জমিদার বাড়ি, বাইরে ভেতরে লোকজন গমগম করতো, লোকমুখে শুনতে পাই এখন নাকি সেখানে কতগুলো দালানের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে – দিনের বেলাতেও নাকি সেখানে সাপ দেখা যায়। আর বিরাট বিরাট বাংলোর মত ঘরগুলি? তার তো কোনো চিহ্নও নাই – সেইসব জায়গা নাকি ভরে আছে জঙ্গলে – কোনো কোনো জায়গায় চাষবাসও হচ্ছে।’ লীলা মজুমদার লিখেছেন, ‘দেশ। আমাদের বাড়ির লোকেরা ময়মনসিংহকেই দেশ বলত। আমরা জন্মেছিলাম কলকাতায়। জীবনে কখনো ময়মনসিংহ যাইনি। তবু দেশ বলতেই আম-কাঁঠালের বনেঘেরা, বড়-বড় পুকুরওয়ালা একটা গ্রামের কথা মনে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সেখানে যাওয়া হয় নি। তবে বাবা-মা আর জ্যাঠাদের কাছে আর বড় পিসিমার আরেক নাতি অশোকের কাছে এত গল্প শুনেছি যে আজ অবধি বিশ্বাস করা কঠিন যে সেখানে কখনো যাইনি।’

এই প্রশ্নটা বাল্যকাল থেকে এই লেখককে তাড়া করে বেড়িয়েছে যে, ১৯২০ সালে কালীনাথের স্ত্রী জয়তারা দেবীর মৃত্যু আর ওই বছরের শেষে সুকুমারের কালান্তক ময়মনসিংহে জমিদারি পরিদর্শনের পর স্বাধীনতা ও দেশভাগ পর্যন্ত কালীনাথের বংশধররা কেউ, কখনো মসুয়াতে পা রাখেননি কেন? বিশেষ করে আমার বাবা যখন ঢাকাতেই স্টেট এগ্রিকালচার ফার্মে কাজ করতেন? হয়তো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ বা মসুয়ার সম্পত্তি বিভাজন নিয়ে কোনো মনান্তর এর পেছনে থাকতেও পারে, কিন্তু এ-ব্যাপারে ঠিক কিছু জানা নেই। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে সরকারি কাজে ঢাকা যেতে হয়েছিল এক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে, তখনই সুযোগ পেয়ে গেলাম। কামাল সাহেব নামে এক শিল্পপতির সহায়তায় পাড়ি দেওয়া গেল মসুয়া, তিনি আবার পার্শ্ববর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম বাজিতপুরের (সেখানে নরেন্দ্রকিশোরের মামাবাড়ি ছিল) জমিদার বংশের সন্তান। ঢাকা থেকে নরসিংদী হয়ে কিশোরগঞ্জের রাস্তা ধরে দেড় ঘণ্টাতেই পৌঁছানো গেল মসুয়া। রায়বাড়ি আসার আগেই বিরাট দিঘির পাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা – দুধারে দেবদারু গাছের সারি। সে-দিঘি মনে করাল কালীনাথ রায়ের কাকা ভোলানাথের লেখা কবিতা :

গঙ্গাধর রায়ের পুষ্করিণী,

চতুর্দিকে ডঙ্কা শুনি।

শেওড়া পাতার বর্ণ জল

বেঙ্গে করে টলমল।

জাঁত্যা ডুবাইলে লুডা,

পানি না উডে এক ফুডা,

পাথর ছেছিয়া যায় সুতে।

তিন আঙ্গুল্যা একখান ঘাট

উঠতে মার্গ ফাটাফাটা

দীঘি দিছুইন বিষ্ণুরাম রায়ের পুতে

এ দিঘি বিষ্ণুরামের পৌত্র গঙ্গাধরের কাটানো, অনুমান করি পরে দিঘিটির সংস্কার হয়েছিল। কারণ আমি বেশ টলটলে জল দেখেছিলাম। কিন্তু বাড়ি? মূল বাড়ির কিছুই নেই, কেবল ভিতটুকুর চিহ্ন থেকে হিতেন্দ্রকিশোরের নকশা বেশ মিলিয়ে নেওয়া গেল। বাড়ির ভিতের কাছাকাছি দুটো লোহার খুঁটা মাটির গভীরে গাঁথা – বোঝা গেল যাত্রামঙ্গল আর কুসুমকলির চিহ্ন! সামনের ভাঙা চন্ডীমন্ডপ ও দালান জঙ্গলে ছেয়ে আছে। কেবল কাছারিবাড়িটা অক্ষত, এখন সরকারের ভূমি রাজস্ব বিভাগের কাজে লাগছে। নিমেষে গ্রামের মানুষজন আমাদের ঘিরে ধরল, সবার মুখে আবাহনের বার্তা, একটা ছোটখাটো বক্তৃতাও দিতে হলো, শুনলাম এঁরা নিয়মিত সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন উদ্যাপন করেন। সবার মুখে বারবার ‘এ তো আপনাদের দেশ’ শুনে আর্দ্রচিত্তে ফিরে এলাম এ-ধারণা নিয়ে যে, আমাদের দেশ হারিয়ে যায়নি।

আবার ২০১২ সালের মে মাসে সরকারি কাজে ঢাকা গিয়েছিলাম। এবার আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি জমালাম মসুয়ায়। ভৈরববাজার থেকে কাটিয়াদি হয়ে সেই রাস্তা, দুধারে কাঁঠালের গাছ ফলে ভর্তি, সেই পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে তিরতির করে জল বইছে। কিন্তু কাছাকাছি এসে দেখলাম কাছারিবাড়ি তেমনি আছে, চন্ডীমন্ডপটা বট-অশ্বত্থের ভারে ন্যুব্জ, আর বাকি সবটাই প্রায় ভাগ-বাটোয়ারা করে দখল হয়ে গেছে, বাড়ি উঠেছে, সব কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, মায় দিঘির মধ্যেও কাঁটাতার। ভিটার ভিত, হাতি বাঁধার খুঁটা কিছুই আর নেই। এ যেন Yarrow Revisited-এর যন্ত্রণা। সামনে দেখলাম নতুন দোতলা বাড়ি উঠেছে, শুনলাম উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিতের স্মৃতিতে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠছে। চোখে জল এলো, যদি স্মৃতিবিজড়িত চন্ডীমন্ডপটা ধসেই পড়ে (যা অনিবার্য বলে মনে হলো), তবে পর্যটনকেন্দ্রে মানুষ কেন আসবে? বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের নজরে আনি। গত (২০১৩ সালের) ১১ অক্টোবর ডেটলাইনে আনন্দবাজার পত্রিকায় ঢাকা থেকে কুদ্দুস আফ্রাদের লেখায় দেখি এই পর্যটনকেন্দ্রের খবর, পড়ি ফাটক, চন্ডীমন্ডপ আর দালান সংস্কারের কাজ চলছে। ওই খবরেই দেখি ‘হরিকিশোর রায়ের উত্তর-পুরুষদের প্রায় ৬৪ বিঘা জমি সরকারি হেফাজতে থাকার কথা। অভিযোগ উঠেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই জমির ৯ বিঘারও কম অংশ সরকারি দখলে আছে। বাকি অংশের পুরোটাই বেদখল হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কয়েকটি মোকদ্দমাও চলছে।’ তবে সত্যজিৎ রায়ের নামে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলায় বিশেষ কেউ আপত্তি করেনি বলে জানা যায়।

তবে সব কিছু তো ফুরিয়ে যায়নি, হারিয়ে যায়নি দেশও। জমিদার মোকদ্দমা দীর্ঘসূত্রী হলেও চন্ডীমন্ডপ, দালান আর ফাটকের সংস্কার সম্পন্ন হলে বাড়িটার একটা আদল ধরা পড়বে। আর বাংলাদেশ সরকার চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রায় সোসাইটি বা রায় পরিবারের সদস্যরা বই, নথিপত্র, ছবি দিয়ে পর্যটনকেন্দ্রটি সাজিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। তবে এককভাবে সত্যজিতের নামাঙ্কিত নয়, কেন্দ্রটি উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিতের নামাঙ্কিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। বিষয়টি কালি ও কলম পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতিমনস্ক জনগণের নজরে আনা হলো।

গ্রন্থসূত্র:

১. অন্য অনন্য লীলা মজুমদার, সম্পাদনা প্রসাদরঞ্জন রায়, অনুষ্টুপ, ২০১১।

২. উপেন্দ্রকিশোর, লীলা মজুমদার, নিউস্ক্রিপ্ট, ১৯৬৩।

৩. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী – হেমন্ত কুমার আঢ্য, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭৭।

৪. Bengal Atlas, James Renell, 1781 (ইন্টারনেটযোগে)।

৫. ময়মনসিংহের ইতিহাস, সম্পাদনা কমল চৌধুরী, দেজ পাবলিশিং, ২০০৫; গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ‘ময়মনসিংহের বিবরণ’ – কেদারনাথ মজুমদার (১৯০৪) এবং ‘ময়মনসিংহের ইতিহাস’ – কেদারনাথ মজুমদার (১৯০৬)।

৬. History of the Brahmo Samaj, Sivanath Shastri, Sadharan Brahmo Samaj.

৭. জীবনস্মৃতি, গগনচন্দ্র হোম, ১৯২৯।

৮. কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৮; দ্রষ্টব্য উপেন্দ্রকিশোর রায়, পৃ ৫৭-১৬৭।

৯. ছেলেবেলার দিনগুলি, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৫৮।

১০. উপেন্দ্রকিশোর ও মসুয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প – হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ফার্মা কেএলএম, ১৯৮৩।

১১. উপেন্দ্রকিশোর সংখ্যা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা, ২০০৫।

১২. রায়বাড়ির লেখা, সম্পাদনা অশোক কুমার মিত্র, রূপা প্রকাশনী, ২০০৪; দ্রষ্টব্য মসুয়ার রায়বাড়ি, প্রসাদরঞ্জন রায়, পৃ ৩৪৮-৩৫২।

লেখাসূত্র: কালি ও কলম

প্রসাদরঞ্জন রায়

প্রসাদরঞ্জন রায়